法德东恒知识产权部承办案件入选中国法院50件典型知识产权案例和江苏省法院知识产权司法保护十大案例|法德东恒资讯

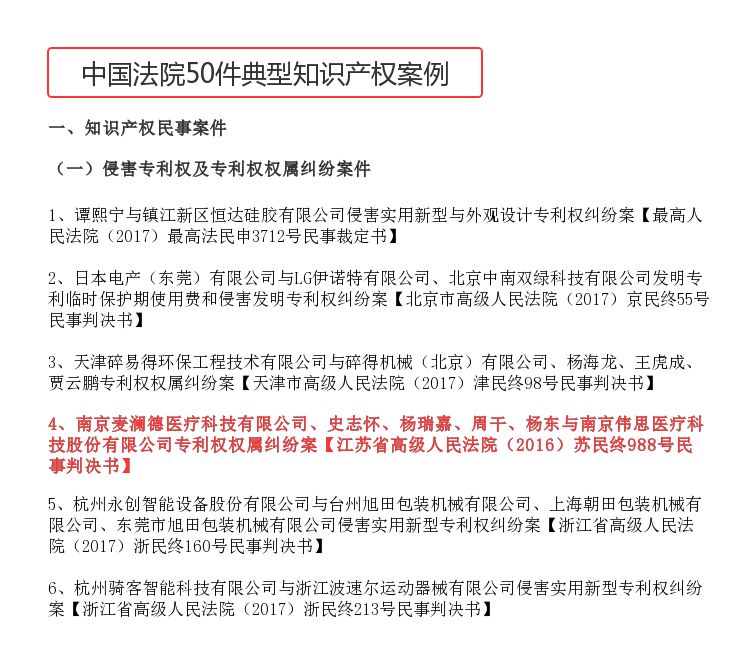

近日,法德东恒律师事务所知识产权部连获喜讯,历时三年所承办的一起专利权属案件先是入选江苏省法院知识产权司法保护十大案例第一案,紧随其后入选最高人民法院公布的中国法院50件知识产权典型案例并在新闻发布会专题介绍。

案件回顾

一、基本案情

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称伟思公司)系一家专业从事医疗器械等产品的研发、生产、代理销售的企业。史某某、杨某某、周某均为伟思公司的前员工,分别为伟思公司研发部、产品部、质量部负责人。自2010年起,伟思公司先后申请了十多项专利,这些专利发明人中包括史某某、杨某某以及周某。2013年1月16日,南京麦澜德医疗科技有限公司(以下简称麦澜德公司)登记成立,经营范围与伟思公司基本相同,杨某为公司股东之一,其他股东均是史某某、杨某某以及周某的亲友。麦澜德公司成立后,史某某、杨某某先后从伟思公司离职,并入职麦澜德公司工作至今,分别担任副总经理、总经理。2014年8月,伟思公司发现周某以其配偶名义入股麦澜德公司并将伟思公司技术泄露给麦澜德公司后,遂将周某开除。

2012年11月5日,杨某申请了名称为“一种阴道电极”专利号为201210435831.2的发明专利,即涉案专利。2013年9月13日,涉案专利申请人变更为麦澜德公司,2014年4月16日,该专利获得授权并公告,专利权利证书上记载发明人为杨某,权利人为麦澜德公司。伟思公司认为,杨某本身没有医疗器械行业从业以及相关研究的经历,涉案专利的实际发明人应为史某某、杨某某、周某。该三人在伟思公司任职期间,受伟思公司的工作任务指派,长期利用公司的资金、场地、设备、原材料及不对外公开的技术资料进行与涉案专利有关的科研开发,因此涉案专利对应的技术成果属于以上三人在伟思公司工作期间的本职工作,也是伟思公司分配给其研究项目下的工作内容,涉案专利属于职务发明,其专利权归伟思公司所有。麦澜德公司辩称诉争专利系由杨某完成,麦澜德公司从杨某处受让了该专利,史某某、杨某某、周某并非诉争专利的实际发明人,更与史某某、杨某某、周某在伟思公司处的职务无关,权属应归麦澜德公司所有。

二、审理情况

南京市中级人民法院于2015年6月12日受理后,依法组成合议庭进行审理,于2015年8月20日、10月22日、11月10日、12月11日公开开庭审理了本案。依伟思公司申请于2015年11月12日依法对涉案专利进行了财产保全。南京中院一审判决涉案专利属于职务发明,专利权应归伟思公司所有。麦澜德公司、史某某、杨某某、周某、杨某不服一审判决,向江苏高院提起上诉。

江苏省高级人民法院于2016年7月13日立案受理后,依法组成合议庭,于同年9月7日公开开庭进行了审理。经审理认定,杨某无法证明其对涉案专利的专业知识和研发能力,未提交实质性证据予以佐证,故对其该上诉理由不予采信。史某某、杨某某、周某关于其并非涉案专利实际发明人的自我否认难以采信。涉案专利属于杨某某、史某某、周某执行伟思公司任务所完成的发明创造,为职务发明,专利权权属应归伟思公司。遂驳回上诉,维持原判。

麦澜德公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审。最高人民法院审理后诉争专利系史某某、杨某某、周某为执行伟思公司的任务而完成的职务发明创造,专利权应归属于伟思公司。综上,驳回再审申请。

三、案件办理

我方接受伟思公司的委托后,作为原告代理人,制定诉讼思路、设计诉讼策略、搜集证据、进行论证,完成以下重要工作:

(一)证明杨某不是涉案专利的实际发明人

1、杨某不具备研发涉案专利的工作经验。

2、通过法庭询问环节对专业问题的询问、要求提供原始文档资料辨认,验证杨某不具备研发涉案专利的专业知识和研发能力。

3.调取专利申请文件、结合涉案专利申请、转让的事实,认定杨某不是该专利的发明人。

向法院证明虽然形式上杨某在涉案专利文件上被记载为发明人,但杨某并不具备涉案专利研发的工作经验、知识储备和研发能力,其对于涉案专利研发、申请过程的陈述与事实不符或自相矛盾,故应当认定杨某不是涉案专利的实际发明人。

(二)涉案专利的实际发明人是史某某、杨某某、周某

1.证明史某某、杨某某、周某具有研发涉案专利的工作经验和专业能力。

2、证明史某某、杨某某、周某有利用伟思公司技术成果为己谋利的动机和故意。三人在伟思公司工作期间从事大量与涉案专利技术相关的工作,利用伟思公司的物质技术条件在涉案专利技术领域积累了有关的知识、技术、经验和信息

3、通过技术对比,证明史某某、杨某某、周某掌握了涉案专利的核心技术。证明伟思公司早已形成了涉案专利的研发方向和研发思路,也已经形成了包含涉案专利技术最主要部分的技术方案,且上述知识、技术、经验和信息都被史某某、杨某某和周某在工作期间获得。

4、史某某、杨某某、周某以杨某的名义申请专利规避法律。

综上,在杨某无法证明涉案专利系其独自研发的情况下,结合杨某某、史某某、周某三人的实际能力及其与杨某、麦澜德公司之间的利益关系,杨某某、史某某、周某对涉案专利的创造性作出了实质性贡献,故涉案专利的实际发明人系史某某、杨某某和周某。

(三)证明涉案专利系职务发明,伟思公司是涉案专利的专利权人

四、典型意义

该案系涉及职务发明认定的专利权权属纠纷,属于比较普遍的因研发人员离职造成企业研发成果流失的情况,此类纠纷的常见情形一般是单位与员工之间就员工所完成的发明创造的权利归属产生争议,即单位员工将在职期间或离职后一年内完成的发明创造以其个人名义申请专利并获得授权,员工为专利权人,而单位主张上述专利系员工的职务发明,权属应当归单位所有。

本案特殊之处在于离职人员并未以自己名义申请专利,而是通过第三人申请涉案专利以规避相关法律,并且该第三人在提出涉案专利申请后,旋即将专利申请权转让给了第三人公司,也即本案被告麦澜德公司。

本案处理的创新之处则在于突破了专利权利证书记载的名义发明人去认定实际发明人,意义重大。

五、启示

1、注意对商业秘密的保护

从该案例,需要科技企业注意,在产品研发过程中,由于研发尚未完成,尚不能申请专利保护,因此需要特别注意对商业秘密的保护,以避免他人利用企业的研究成果抢先完成产品研发,抢先申请专利。在产品研发完成后,应及时通过申请专利或采取保密措施进行商业秘密保护,否则将可能导致企业的技术被公开,或被他人抢先申请专利,造成损失。

2、全方位知识产权保护

同时,根据不同产品的特点,建议同时考虑采取专利、商标、著作权、知名商品特有包装、装潢等方式进行全方位的知识产权保护。

3、建立知识产权档案

为避免出现纠纷后难以举证,企业在必要情况下应尽可能建立知识产权档案,对知识产权的研发记录、权利证书、缴费记录、知识产权合同,对方提供的权利证明文件、著作权原始载体等资料注意保存;对参与研发的人员在整个研发过程中的作用、完成工作,使用公司的资源、离职后去向均应登记存证,以便在进行维权诉讼或者面临他人侵权指控时能提供足够的证据。这一案例也可以给科技企业一个新的思路,研发人员或关键涉密人员离职后为了规避法律,牟取利益,会出现以其他人代替自己成为权力证书记载的发明人,而掩盖自己为实际发明人的事实。科技企业在防范风险时应注意这一点。

科技型企业需通过此类案例,加强知识产权风险防范,以保护企业的核心研发成果、保护企业的核心竞争力,充分调动企业自主研发的积极性。